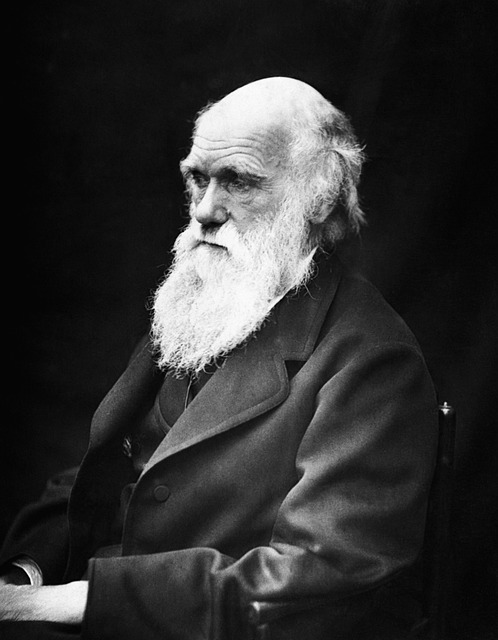

「ダーウィンの呪い」 著 千葉 聡

ダーウィンといえば、「種の起源」が有名であり、誰もが知っている名前です。

もちろんダーウィンが語っていた進化の話を大抵の大人は知っています。

でも、ちょっとだけ誤解しがちなところがある。

つまりは「適者生存」という言葉。

この本を読むまで、正直わたしも「適者生存」とはダーウィンが使い始めた言葉だと思っていました。

でも実際は、当初の「種の起源」ではそんなことは何も言っていない。

彼はひたすら「自然選択」を説明しているに過ぎないんですよね。

つまりイメージとして、わたしたちの多くが生物は環境を克服するために変化し、その変化を成し得たものだけが生存してきたと思っています。

これが「適者生存」です。

でも、実際にダーウィンが語っている「自然選択」とは、どう変わる、つまり突然変異するかはあくまで偶然に過ぎず、たまたまそのときの環境に合ったものが多く生き残り、その子孫を増やしていったに過ぎないというわけなんですね。

ただ「種の起源」はプロテスタンティズムと結びついてしまった。

「自然選択」としての偶然性よりも、努力によって成し得た者こそが生き残るべきだという話にすり替わってしまったというわけなんです。

これが「呪い」の第一歩だったんですね。

まだ遺伝子が明らかになっていない時代で、ある個体の努力がそのまま子孫に伝わると考えた人がたくさんいて、そうした思想や宗教にとって、ダーウィンの進化論は「根拠」として利用されてしまったというわけです。

しかもそうやって道徳化されて世の中に広まってしまった考えは、やがて差別や偏見と結びついて優生学となっていきます。

優生学とはナチスドイツのイメージが強いのですが、そもそもイギリスやアメリカで発展した考え方なんですよね。

さすがにナチスの蛮行を目の当たりにして、優生学はいけない考え方となっていますが、ただこうした考えは今も形を変えて残っています。

人種や格差による差別は未だにあるし、白人男性が中心の世の中も何も変わっていませんからね。

個人的にこの作者が思い至った結論にかなり惹かれました。

ようするに、科学的事実からは、どうするべきかは導けないということ。

つまり、事実は事実でしかなく、その事実を利用して「である」「すべき」に飛び越えていくことは危険だということです。

そうやって導き出された「道徳」が善だとは限りません。

大事なのは、優性である人だけじゃなく、人それぞれが夢を持てるような社会を作ることであり、間違っていたらその都度修正出来る社会であるということなんですよね。

読んでいて、色々と考えさせられた本でした。

これは忘れられない一冊になりますね。